Macht und Pracht der Perücke

Im Barock- und Rokokozeitalter war sie das Sahnehäubchen jeden modischen Outfits: die Perücke. Am französischen Hof in Mode gekommen und von dort ausgehend in ganz Europa verbreitet, diente der künstliche Fremdhaarputz lange als Erkennungszeichen für den sozialen Status – bei Mann und Frau.

Entwicklungsschub «dank» der Syphilis und Ludwig XIII.

König Ludwig XIV. und die Allongeperücke

Mit Pomade, Parfüm und Puder

Vielfalt an Perückenmodellen im 18. Jahrhundert

Marie Antoinette und die «Coiffure à la belle Poule»

Die prominenteste Vertreterin für solche frisurtechnischen Extravaganzen war Marie Antoinette (1755–1793), die Gemahlin des französischen Königs Louis XVI. (1754–1793). Ihre aufsehenerregenden Haarkunstwerke führten zu massiver Kritik. Zur harmlosesten gehörte jene ihrer Mutter Maria Theresia, die sie im März 1775 in einem Brief aus Wien verlauten liess: «(…) es handelt sich um Ihren Kopfputz, man sagt, dass die Frisur von den Haarwurzeln 36 Zoll in die Höhe geht und mit einer Menge Federn und Bändern geschmückt sei, die das alles heben! (…) Eine junge hübsche Königin, so voller Anmut, hat alle solche Tollheiten nicht nötig; (…) ich kann nicht anders, als sie vor diesen kleinen Übertreibungen zu warnen (…).» In diesen Zeilen scheint bereits eine Ahnung der düsteren Zukunft Marie Antoinettes mitzuschwingen, deren Kopf 1793 bekanntlich unter der Guillotine landete...

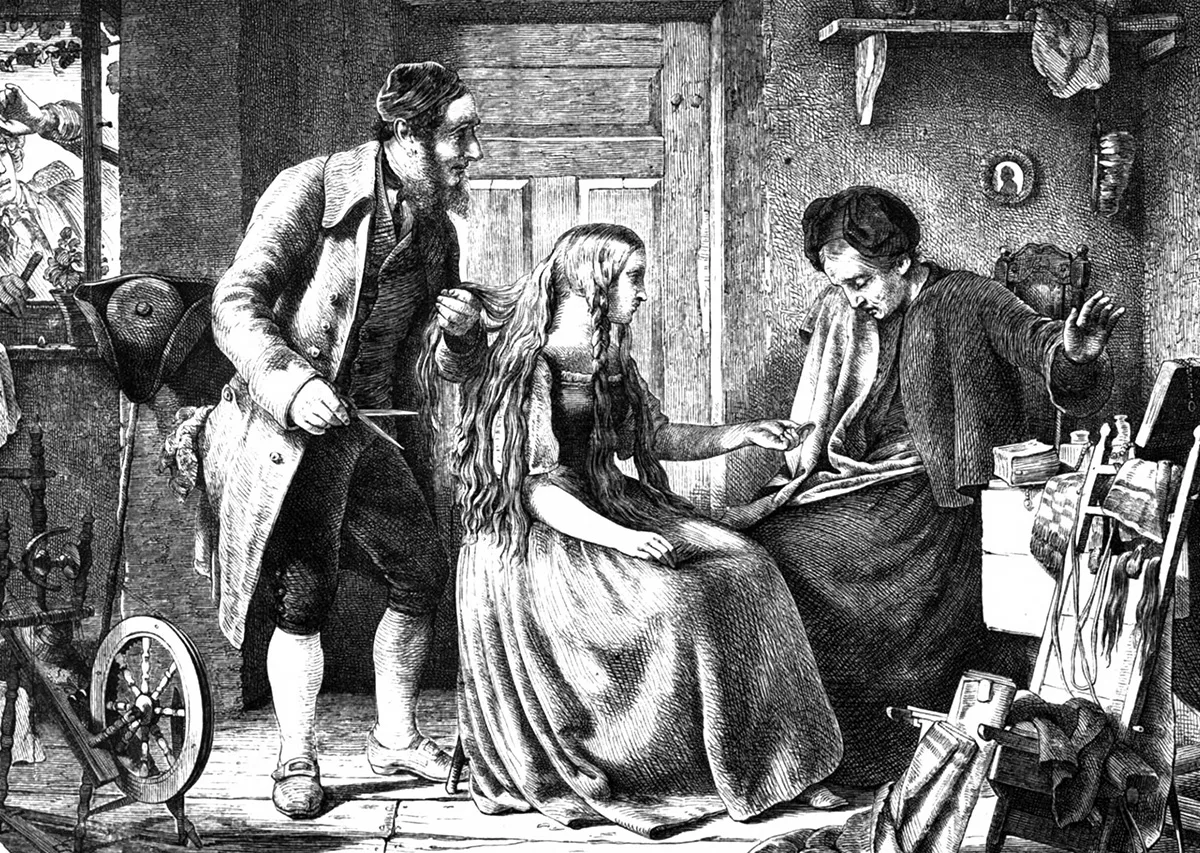

Der Niedergang der grossen Perückenzeit

Nur bei den Galalivreen ihrer männlichen Bediensteten hielt der Adel an der «uniformen» Perücke fest – zwecks Gleichförmigkeit und Anonymisierung des Personals. Auch die Richter des Commonwealth behielten die Perücke als Würdesymbol in ihrer Amtstracht bei. Nach einem kurzen Perückenrevival in der Frauenmode der Sechzigerjahre des letzten Jahrhunderts sind Perücken heute in unseren Gefilden vorwiegend an Theatern und während der Fasnacht im Einsatz – meistens aus synthetischen Fasern und «made in China».